黒板屋四代目の挑戦記 #25

こんにちは、株式会社サカワの四代目の坂和寿忠(サカワトシタダ)です。

このブログは、「黒板屋四代目の挑戦記」として日々の試行錯誤や、ちょっとした気づき、新しい取り組みの裏側などを綴っています。

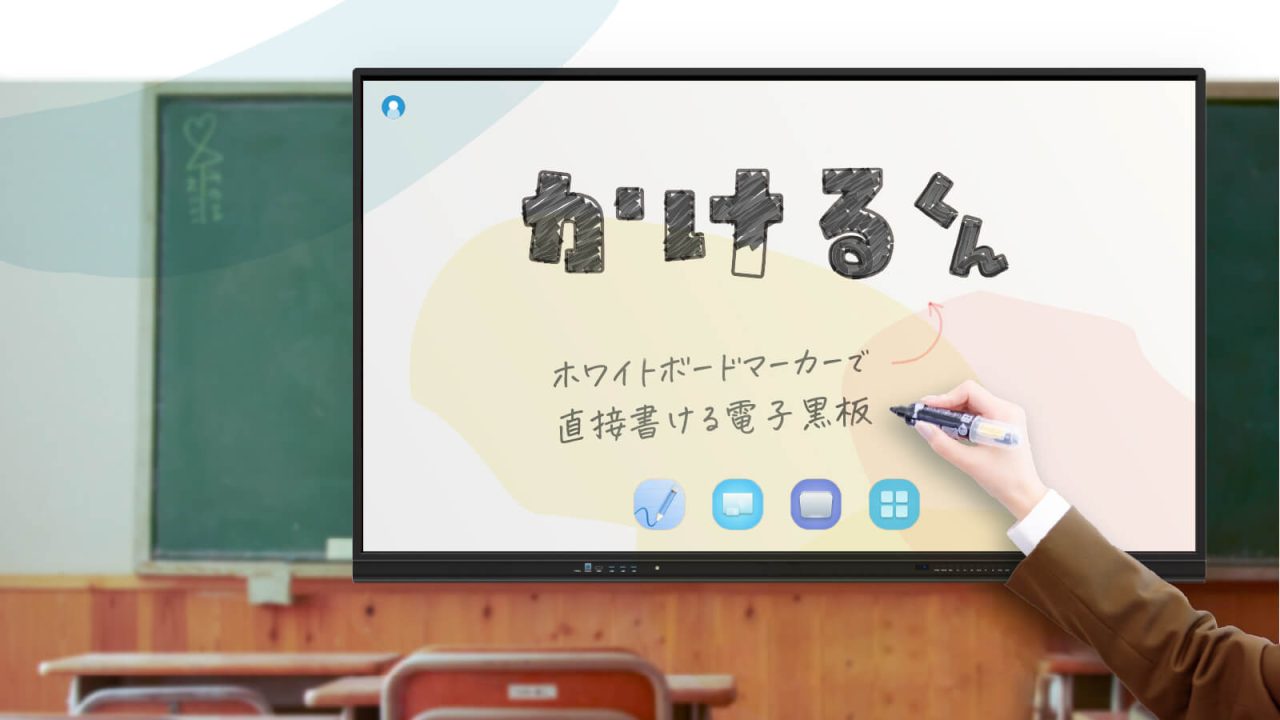

今回は、私たちがこの度 2025年4月に新しくリリースしたホワイトボード型電子黒板「かけるくん」について、その開発の背景と株式会社サカワが大切にしている「アナログとデジタルの融合」について書いてみたいと思います。

「黒板の上に映像を映したい」から始まったICT教育への挑戦

現在、弊社の主力製品の一つに、黒板に映せるウルトラワイドプロジェクター「ワイード」という製品があります。2016年に第一世代を発売してから、今では多くの教室に導入されていて長く愛されるロングセラー製品となりました。

(今年5月に第四世代 4500ルーメンが発売されますので乞うご期待ください)

黒板の上部に設置することで“アナログとデジタルを組み合わせた授業ができる”プロジェクターで、

もともとは「黒板の上に映して、映像とチョークの組み合わせた授業をしたい」という、現場の先生たちの願いから生まれました。

普通、プロジェクターの映像は白いスクリーンに映すもので、教室でも天井に設置されたスクリーンなどに投影することが常識でした。

そこで私たちは、「今、教室にすでにある黒板を活かしたままICTを取り入れられないか」と考え、黒板のサイズにピッタリ映せる、横に長い超短焦点プロジェクターのワイードを発表しました。

最初はなかなか受け入れられず、業界からは「面白いけど、どうやって使うの?」「チョークを書く回数を減らすのはいいことなの?」と半信半疑の空気が流れていました。

実際に初年度は1年で40台程度しか売れず、不安なスタートでしたが、現場の先生のお声を聴きながら改良を重ね、展示会や営業活動などの認知活動を広げた結果、現場の先生方に「今までの黒板の授業を大きく変えることなく、デジタルを取れ入れられるのは便利」と言っていただけるようになり、気が付けば今年で累計10,000教室以上に導入される製品になりました。

ワイードから学んだ「アナログを否定しない」大切さ

このワイードの経験で、私たちは大きな学びを得ました。

それは、「アナログを否定してデジタルを押し付けるのではなく、融合させて共存する道をつくることの大切さ」です。

黒板は、何十年も使い続けられている学校教育の中心を担ってきた存在。

一方でICTは、どんどん進化していく新しいツール。

昨今は、「まだそんなのアナログなものを使ってるの?」と、アナログ=不便であるとをすべてを否定してしまいがちですが、

実際には黒板のように100年以上の時を経ても、残ってきたものにはそれなりの理由があります。

例えば、黒板は年齢問わず誰でも使うことができ、電気も不要で安価で長寿命であり、かつ瞬時に考えを書いて大勢に共有することができます。それを完全に代替できるものは、まだ現代では開発されていません。

なので、アナログの得意な部分とデジタルの得意な部分をうまく組み合わせて融合させる大切さを学び、これこそが現在のIC T教育の分野で私たちが出来る”黒板屋”の使命なのではないかと感じています。

ちなみに、いち早くタブレット活用などのICT教育を取り入れていた教育先進国・フィンランドでは、なんと原点回帰して、紙などのアナログのツールに戻すのだそうです。

何が正解かなんて誰にも分りませんが、アナログもやはり大切なのだと、改めて気づかされる事例ですね。

詳しくはこちらの記事をご参照ください:デジタル導入の「教育先進国」で成績低下や心身の不調が顕在化…フィンランド、紙の教科書復活「歓迎」 (讀賣新聞から転載)

そして、2025年春 電子黒板「かけるくん」が生まれる。

電子黒板は、すでに教室の中で市民権を得つつあります。

ほとんどの教育関係者が一度は使ったことがあり、学校教育においてタブレットと並ぶ代表的な存在で、“教室に一台、電子黒板を。” は10年以上前からずっと掲げられてきました。

しかし、現場の先生方の話を聞いてみると、

「導入はされているけど、うまく使えているケースや事例は実際少ない。」

「使ってるといっても、ただ映しているだけ」

「多機能だけど、そんなに色んな機能を使わない」

という声を何度も聞いてきました。

我々のようなメーカーや、外野席の大人が思うほど、デジタルのみで授業を完結させるのは簡単なことではない。何でも出来そうで便利な部分も大いにありますが、実際には「意外と痒いところに手が届かない、直観的でもない、準備の手間も時間もかかる」と感じていらっしゃる先生方が多いのではないかと思います。

そんな声に応えるべく、ワイードで学んだ“アナログとデジタルの融合”をヒントに、

もう少し普段のやりやすい授業に近い感覚で使える、黒板・ホワイトボードのように扱える電子黒板は作れないかと考えました。その実現に向け、さまざまな最新技術を探求し、何ヶ月も検討を重ねました。

その結果、「電子黒板とホワイトボードが一体化した製品を作ると喜ばれるはずだ!」という結論になり、ホワイトボードマーカーで書ける電子黒板「かけるくん」が誕生しました。

電子黒板としてデジタル機能を駆使できる+誰でも使えるアナログのホワイトボードにもなる

というのが特徴の製品で、タッチ操作で画面を操作し、いつでもその画面に普通のホワイトボードマーカーで書き込みを加えられます。

教科書やプリント、Googleサービスやアプリなどを画面に表示するのは難しいことではありませんが、強調したり印をつけたり、授業中に出た意見をまとめたりと、「書き込む」必要が出てくる場面では、デジタルは急に使いにくくなります。特に、授業中に即時の対応が求められるような場面では、アナログのチョークやホワイトボードマーカーの方が使いやすく、デジタルは太刀打ちできません。

例えば、分かりやすいシーンとして、

電子黒板のデジタルペンモードでは、ほとんどのメーカーが「文字を書く→消す」という一連の流れの中で、次のような操作が必要になります。

「ペンを選ぶ → 色を選ぶ →太さを選ぶ(時には線種も) → 書く → 消しゴムモードを選ぶ→またペンモードに戻す 」

この操作を、何度も繰り返すことになります。

1回だけの操作であればちょっとしたことだと感じるかもしれませんが、先生方は毎日・毎時間授業を行うので、その煩わしさが積み重なり、だんだん面倒になっていき、映すだけになる、という結果になりがちです。また、デジタルペンで書いた場合は、自分の字らしく表現することが意外と難しく、「なんだか自分の字と違うな?」と違和感を覚えることもあります。

その点、「かけるくん」は資料を映す際や操作する際は、スマホのように指で直感的に行えて、書きたい時は普通のホワイトボードマーカーと同じく、書いて消すだけです。全て直感的に操作し、自分の字体で表現することができます。

生徒さんたちも年齢を問わず、使いやすいと感じていただけるはずです。

もちろん、デジタルで書くことも可能で、書いた文字を動かしたり、文字認識したり、最高のデジタル機能も有しています。使う方々は、授業内容に合わせて、最適な方法を選択できるのも「かけるくん」の強みだと思います。

さらに、価格も市販の電子黒板と変わらないようお求めやすく設定していて、電子黒板+ホワイトボードの機能を兼ね備えているため、お値段以上になっていると自負しています。

かけるくんは、電子黒板の導入ハードルを下げ、誰でもすぐに使える“優しく、ちょうどいいICT”を目指しました。

近い未来の教室は、“書ける電子黒板”が中心に。

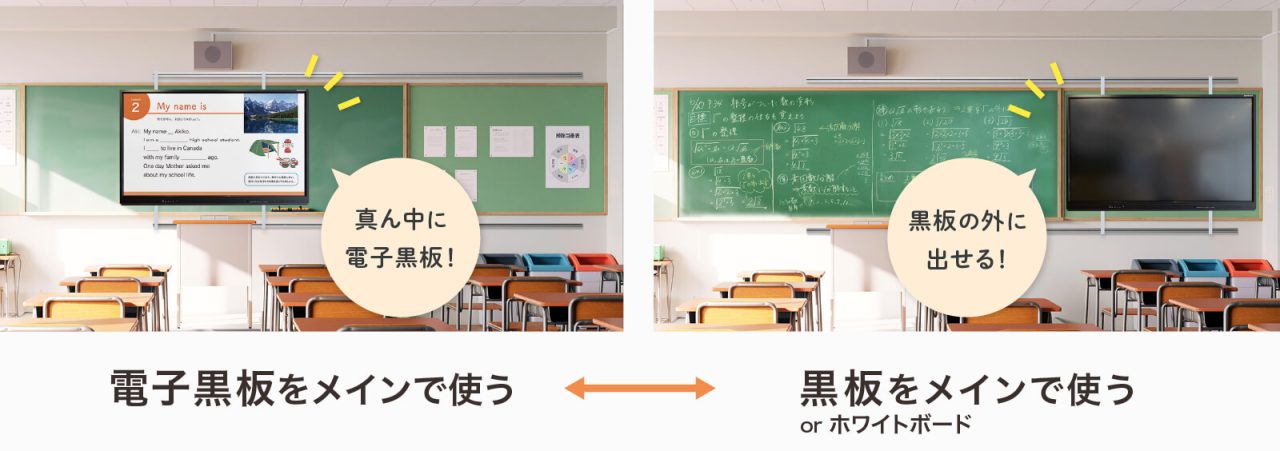

今の教室環境は、真ん中には黒板かホワイトボード、左端に電子黒板が配置されているのが一般的です。しかしこれでは、デジタルはあくまでもたまに使うものとして位置付けられ、授業のメインは今まで通りアナログ中心となってしまいます。そのため、場所ごとに機能が分断され、状況に応じて交互にパッと機能を切り替えたり、併用したりすることができません。これは、本来目指している教育環境の姿ではありません。

今回、「かけるくん」を開発してみて改めて感じる未来像の教室も

デジタルとアナログを融合した環境だと感じています。

好きな時にデジタルとアナログを瞬時にスイッチし、教える内容に応じて最適な方法を選べる、ハイブリット型の教室が求められると考えます。

子どもたちがタブレットを持ち、自分の考えをまとめて表現できる時代ですから、デジタルも中心にならなくてはいけません。そういう意味で、

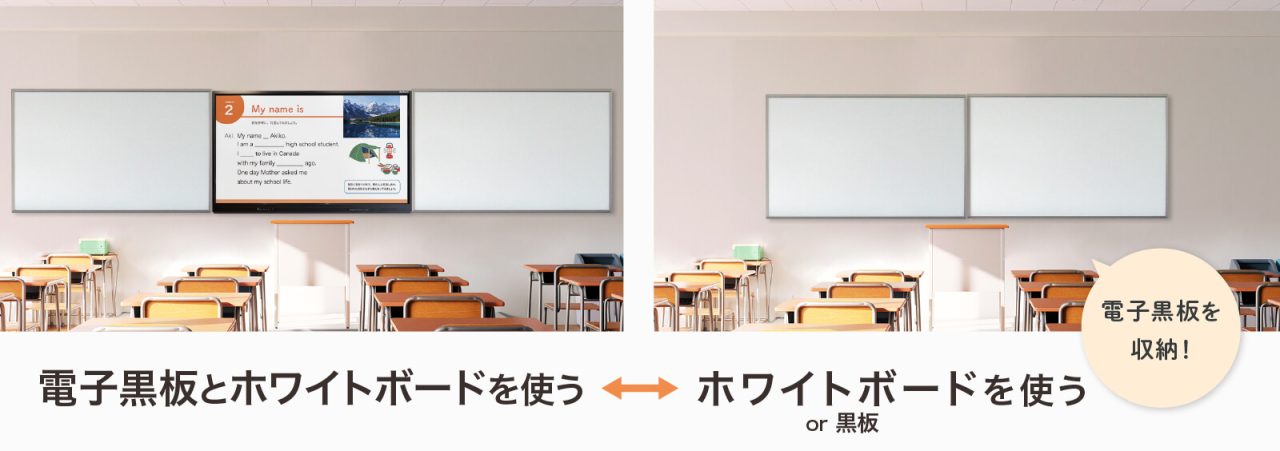

①左右にホワイトボードが設置されて、真ん中に電子黒板パターン

②既存の黒板の前を電子黒板が左右にスライドして、好きな場所に置ける

これらは最適な形なのではないのでしょうか。

【教室イメージ①左右にホワイトボード、真ん中に電子黒板(引き戸のように開閉も可能)】

【教室イメージ②電子黒板が左右にスライドして、好きな場所に置ける】

そして、その電子黒板は必ず“アナログのマーカーで書けたほうが良い”と、サカワは考えています。

まとめ:黒板屋だからできる、「新しい日常を生み出す」

「かけるくん」も、ワイード発表時と同様に、最初は“少々尖ったICT”と捉えられるかもしれません。

しかし、ドラマ 『御上先生』でも描かれた黒板にプロジェクターで投影する授業が、やがて現代教室の当たり前の姿となっていったように、

電子黒板の世界でも“アナログのマーカーで書ける電子黒板”という新しい教室の日常を、サカワは提案し、定着させていきます。

私たちは黒板屋だからこそ、黒板やホワイトボードの価値を信じながら、そこにデジタルの良さを掛け合わせていくことができる。それが、私たちサカワの挑戦であり、誇りでもあります。

これからも、「アナログとデジタルのちょうどいい関係」を模索しながら、教育現場のリアルな課題に寄り添い、メーカーのエゴでの押し付けるような便利な最先端ではなく、現場が求めている“使いやすくて助かる道具”を発明し続けていきます。

黒板に書く。画面に映す。マーカーで囲む。

アナログとデジタルが混ざり合い、先生と生徒の自由な学びが広がる。

ICTが苦手な先生にも、少しずつ「これなら使えそう」と思ってもらえること、

そうした一歩一歩が、教育の現場に本当の意味でのデジタルが根付いていく道だと信じています。

ぜひ株式会社サカワの新たな挑戦にご賛同頂き、一緒に未来を作っていきましょう。

かけるくんのリリース記事は、こちらからご覧いただけます。

【プレスリリース】黒板屋が考えた、“ホワイトボードマーカーで直接書ける”新発想の電子黒板「かけるくん」4月23日より販売開始。EDIX東京にて展示

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

株式会社サカワ 代表取締役社長 坂和寿忠